全球氢能应用指南:从技术路径到市场前景,轻松掌握氢能未来

氢能正从实验室走向产业化,技术路径的选择直接影响着整个能源体系的转型效率。我记得几年前参观一个氢能示范项目时,技术人员指着不同颜色的储氢罐说:“灰氢、蓝氢、绿氢,就像彩虹的渐变,代表着能源清洁度的进化。”这个比喻很形象地描绘出氢能技术发展的阶梯式特征。

1.1 氢能生产技术与工艺路线

目前主流的制氢方式呈现三足鼎立格局。化石燃料制氢仍然占据主导地位,通过天然气重整或煤气化获得氢气,这类被称为“灰氢”的技术成熟度高,但碳排放问题突出。在此基础上引入碳捕获技术的“蓝氢”,正在成为过渡阶段的重要选择。

电解水制氢技术发展迅猛,利用可再生能源电力电解水产生的“绿氢”被视为终极解决方案。质子交换膜电解槽和碱性电解槽是当前两大技术路线,前者的动态响应特性更适合风光发电的波动性。我注意到最近有个项目尝试用海上风电直接耦合电解槽,这种一体化设计确实很巧妙。

生物质制氢、光催化分解水等新兴技术也在实验室阶段取得突破。这些技术路线并非相互排斥,而是根据各地资源禀赋形成互补。比如在风光资源丰富的地区,绿氢项目更具经济性;在化石能源产区,蓝氢改造可能更符合实际情况。

1.2 氢能储存与运输技术方案

氢的储存和运输是个技术难题,却也催生出许多创新解决方案。高压气态储氢目前应用最广泛,35兆帕和70兆帕的储氢瓶已经成为车载储氢的主流选择。液态储氢需要将温度降至零下253摄氏度,能耗较高但储氢密度优势明显。

金属氢化物储氢、有机液体储氢等化学储氢技术各具特色。我曾了解过一个示范项目,采用甲基环己烷作为储氢介质,运输安全性大幅提升,虽然能量效率有所损失,但在长距离运输场景下反而更具竞争力。

管道输氢值得特别关注。利用现有天然气管道掺氢输送是快速布局氢基础设施的捷径,欧洲多个国家已经开展10%-20%掺氢比例的示范项目。纯氢管道建设成本较高,但在产业集群区域已经开始规划建设。

1.3 氢能应用终端技术集成

终端应用的技术集成水平直接决定用户体验。燃料电池是氢能利用的核心装置,质子交换膜燃料电池在交通领域表现优异,固体氧化物燃料电池则更适合固定式发电场景。车辆领域的氢燃料电池系统集成已经相当成熟,续航里程和加注时间都接近传统燃油车。

工业领域作为用氢大户,技术集成更加多样化。炼油、化工等传统用氢行业正在推进低碳氢替代,钢铁行业的氢直接还原技术可能带来革命性变革。有个钢铁企业告诉我,他们试验用氢还原铁矿石时,最大的挑战是工艺参数的重新优化。

建筑供暖和发电领域的氢能应用也开始试点。燃气轮机掺氢燃烧、燃料电池热电联供等技术路线都在探索中。这些应用不仅需要考虑技术可行性,还要平衡改造成本和运营效益。

1.4 氢能安全技术与标准体系

安全是氢能产业发展的生命线。从材料选择到系统设计,氢脆效应必须重点考虑。氢气的易燃易爆特性要求特殊的泄漏检测和防爆技术,基于红外、超声波的先进检测装置正在普及。

我参与过一个加氢站安全评估项目,印象最深的是他们的多层防护设计:从储氢罐安全阀到区域气体监测,再到紧急切断系统,每个环节都有冗余备份。这种深度防御理念应该成为行业共识。

标准体系构建需要全球协作。ISO、IEC等国际组织正在加快氢能技术标准制定,涵盖术语、测试方法、安全要求等各个方面。各国标准存在差异可能形成技术贸易壁垒,建立互认机制至关重要。认证体系同样需要完善,设备认证、人员资质认证、项目认证构成完整链条。

技术路径的选择从来不是简单的优劣判断,而是要在技术可行性、经济性和安全性之间找到最佳平衡点。每个地区都应该根据自身特点,选择最适合的技术组合方案。

站在氢能产业发展的十字路口,市场前景既充满机遇也布满挑战。去年在德国汉诺威工业展上,一位资深投资人指着氢能展区对我说:“这里聚集着未来能源市场的明日之星,但需要耐心等待技术成熟和成本下降。”这句话道出了氢能市场的现状——潜力巨大但需要时间培育。

2.1 全球氢能市场发展现状与趋势

全球氢能市场正处在爆发前夜。根据国际能源署的数据,目前全球氢气年需求量超过9000万吨,主要来自传统工业领域。但低碳氢的比例还很低,不到1%。这个数字背后隐藏着巨大的替代空间。

交通领域成为氢能应用的先锋阵地。燃料电池汽车在全球的保有量突破5万辆,主要集中在东亚和欧美地区。商用车的氢能化进程可能比乘用车更快,重型卡车的续航需求与氢能的特性高度匹配。我观察到一个有趣现象:物流公司开始尝试在干线运输线路上布局氢能重卡,这种点对点的运营模式更容易实现商业化。

工业领域正在酝酿深刻变革。钢铁、化工等高耗能行业面临巨大的减排压力,氢能成为替代化石能源的重要选择。欧洲几个大型钢铁企业已经宣布了氢能炼钢计划,虽然改造成本高昂,但碳排放权的价格压力正在改变成本核算方式。

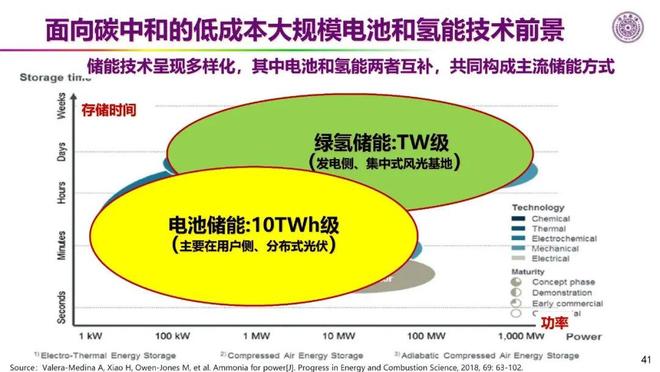

电力系统的灵活性需求为氢能打开新空间。可再生能源的间歇性问题催生了对长期储能的需求,氢能在这方面具有独特优势。有个能源公司高管告诉我,他们正在评估利用弃风弃光电力制氢的经济性,计算结果比预想的更乐观。

2.2 主要国家氢能政策与产业布局

各国政府的氢能战略呈现出明显的地域特色。欧盟的氢能战略最为系统,计划到2030年安装40吉瓦的电解槽产能。德国、法国等成员国还制定了详细的产业支持政策,从研发资助到市场补贴形成完整体系。

日本的氢能布局起步较早,从福岛事故后就将氢能定位为未来能源支柱。他们不仅在技术研发上投入巨资,还在积极构建全球氢能供应链。我记得参观丰田燃料电池工厂时,技术人员特别强调他们的目标不仅是造车,还要推动整个氢能社会建设。

中国的氢能政策更加注重产业协同。超过20个省份发布了氢能发展规划,长三角、粤港澳大湾区等重点区域已经形成产业集群。地方政府在加氢站建设、车辆运营等方面提供补贴,但国家层面的顶层设计还在完善中。

美国通过《通胀削减法案》为绿氢生产提供每公斤最高3美元的税收抵免,这个力度确实前所未有。各州根据自身资源条件选择发展路径,加州重点发展交通应用,德克萨斯州则依托丰富的天然气和风光资源布局蓝氢和绿氢项目。

2.3 氢能产业链投资机会分析

沿着氢能产业链梳理,投资机会分布在不同环节。上游制氢领域,电解槽制造成为投资热点。碱性电解槽技术成熟度高,质子交换膜电解槽性能更优但成本较高。有个初创企业创始人告诉我,他们正在开发新型电解槽材料,希望能同时兼顾效率和成本。

中游储运环节的技术创新空间很大。液态有机储氢、氨作为氢载体等技术路线都需要进一步验证经济性。管道输氢的基础设施投资巨大,但一旦建成将形成强大的网络效应。我了解到几个能源巨头正在联合规划区域输氢管网,这种合作模式可能降低单个企业的投资风险。

下游应用场景的投资更加多元化。燃料电池系统集成、加氢站建设、氢能船舶和航空器等新兴领域都吸引着资本关注。特别值得一提的是工业领域的氢能替代项目,虽然单个项目投资规模大,但减排效果显著,在碳约束收紧的背景下价值凸显。

整个产业链的投资逻辑正在从技术验证转向规模化扩张。早期投资者更关注技术壁垒,现在越来越多的资金开始流向能够快速实现商业化的项目。这种转变表明产业成熟度在提升,但也对项目的经济性提出更高要求。

2.4 氢能应用商业化路径与挑战

氢能商业化的道路比预想的更曲折。成本问题仍然是最大障碍。目前绿氢的生产成本是传统灰氢的2-3倍,即使考虑碳价因素,经济性仍然不足。不过最近光伏和风电成本快速下降为绿氢带来转机,在风光资源富集地区,绿氢平价的时间点可能提前。

基础设施建设滞后制约应用推广。加氢站网络密度不足影响燃料电池汽车的推广,专用输氢管道缺乏限制了大宗氢能贸易。有个城市能源规划师分享了他的困惑:是先建加氢站等待车辆增长,还是等车辆数量足够再建站?这种“鸡生蛋”的问题在产业初期很普遍。

商业模式创新可能打破僵局。长期购电协议与绿氢生产结合可以锁定电力成本,氢能作为储能介质参与电力市场可以获得多重收益。我注意到有些项目尝试将制氢与化工、炼油等现有氢需求对接,这种“锚定需求”的模式降低了市场风险。

标准认证和人才培养这些软性因素同样重要。设备认证互认可以降低国际贸易成本,专业人才短缺却可能成为产业发展的瓶颈。有个企业反映他们最难招聘的不是研发人员,而是熟悉氢能特性的运营维护人员。

氢能市场的培育需要耐心和智慧。短期内政策驱动仍是主要动力,中长期要靠技术进步和成本下降实现市场化发展。不同地区应该根据自身条件选择最适合的突破点,避免盲目跟风建设。