环球风电产业动态汇:掌握全球风电最新趋势,轻松把握清洁能源投资机遇

风能正在重塑我们的能源版图。从丹麦海岸的早期试验到内蒙古草原的巨型风电场,风力发电已经成长为全球能源转型的重要力量。去年路过甘肃戈壁时,那片绵延数十公里的白色风车森林让我印象深刻——旋转的叶片与荒凉地貌形成的反差,恰好印证了人类从自然中获取清洁能源的智慧。

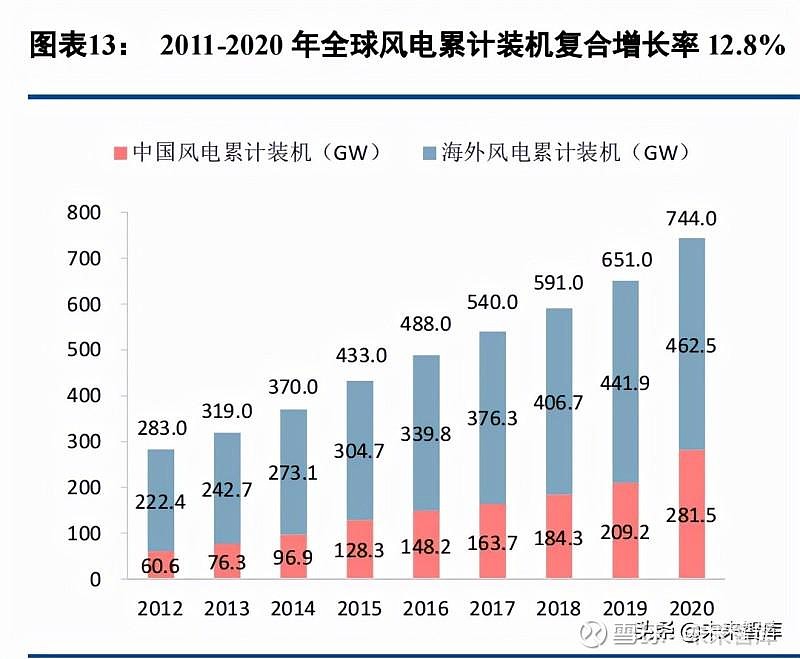

1.1 全球风电装机容量与区域分布

全球风电装机容量突破900GW门槛。这个数字意味着风能已经满足全球约7%的电力需求。中国连续多年领跑全球风电装机,其累计装机容量超过其他任何国家。美国稳居第二,欧洲作为风电发源地依然保持强劲发展势头。

亚太地区成为风电增长引擎。去年新增装机中,中国贡献了近一半的增量。越南、澳大利亚等市场的崛起让亚太地区首次超过欧洲成为年度新增装机最大的区域。拉丁美洲的风电发展同样值得关注,巴西、墨西哥的招标项目吸引大量国际投资。

欧洲北海沿岸国家构成海上风电的黄金地带。英国、德国、荷兰的海上风电项目规模令人惊叹。北美东海岸从马萨诸塞州到弗吉尼亚州的海域正在成为新的海上风电热点。

1.2 主要风电市场国家政策分析

中国“十四五”可再生能源规划明确风电发展目标。政策支持从单纯追求装机规模转向注重消纳与电网协调。去年参与某个风电项目评审时,明显感受到政策导向更加注重项目实际发电效益而非盲目扩张。

美国生产税收抵免政策延长至2025年。这项政策的稳定性给开发商吃了定心丸。各州可再生能源配额制继续推动风电需求增长。德克萨斯州的风电渗透率已经超过20%,证明高比例风电接入电网在技术上是可行的。

欧洲绿色协议加速风电部署。欧盟将风电列为战略能源,成员国纷纷提高2030年可再生能源目标。英国第四轮差价合约招标创下历史最低中标电价,显示政策设计越来越成熟。

印度风电拍卖机制逐步完善。虽然近期发展速度有所放缓,但各邦之间的输电互联改善为下一轮增长奠定基础。

1.3 海上风电发展现状与前景

海上风电正经历爆发式增长。全球海上风电装机容量在五年内翻了两番。漂浮式风电技术突破让深海风能开发成为可能。苏格兰Hywind项目证明即使在百米水深海域,风机也能稳定运行。

欧洲仍然是海上风电的技术引领者。但中国海上风电的追赶速度超出预期。去年江苏如东海域的项目让我看到中国施工能力的快速提升——从打桩到吊装,整个流程比三年前效率提高近一倍。

成本下降趋势持续。北海某些项目的平准化度电成本已经低于新建天然气发电。这改变了人们对海上风电“昂贵”的刻板印象。未来十年,全球海上风电装机有望增长七倍,成为最重要的新能源增长极。

深海与远海风电成为下一个前沿。与传统固定式基础相比,漂浮式风电可以开发80%以上的海上风能资源。日本、韩国、美国西海岸都在积极布局漂浮式风电项目。

风电产业不再仅仅是能源供应者,它正在成为区域经济振兴的催化剂。从英国赫尔港的叶片工厂到台湾地区台中港的运维基地,风电带动了整个产业链的就业与创新。这种转变比单纯的技术进步更令人振奋。

站在百米高的风机顶端俯视,旋转的叶片划破云层——这种视角让我想起三年前参观某制造基地时,工程师指着刚下线的16兆瓦机组说:“十年前这还只是图纸上的幻想。”风电技术正以超乎想象的速度迭代,每一次技术突破都在重新定义这个行业的边界。

2.1 风电机组技术发展趋势

风机大型化已成明确趋势。十年前主流机型还是2-3兆瓦,如今8兆瓦以上机组已成为新建项目标配。去年在福建沿海见到的16兆瓦风机,单片叶片长度超过120米,相当于三架波音747并列展翼。这种规模效应显著降低了单位千瓦的造价与运维成本。

轻量化设计与新材料应用并行。碳纤维主梁、智能变桨系统、模块化传动链——这些技术创新让大型风机在强风区域保持稳定运行。记得某次技术交流会上,德国工程师展示的玻璃纤维复合材料叶片,比传统设计轻了15%却提升了8%的捕风效率。

漂浮式技术打开深海风电新空间。与传统固定式基础相比,漂浮式风机可以在水深超过60米的海域工作。苏格兰Kincardine项目的成功运行证明,即使在北海恶劣海况下,半潜式平台也能保持稳定发电。这项技术让日本、挪威等多山沿海国家的风电开发迎来转机。

2.2 智能运维与数字化技术应用

无人机巡检正在改变传统运维模式。搭载高清相机与热成像仪的无人机,能在20分钟内完成单个叶片的全面检测。去年参与的一个项目中,AI算法通过分析数千张叶片图像,成功预测了微裂纹扩展趋势——这种预警让维修成本降低了70%。

数字孪生技术构建虚拟风机。通过传感器实时传输数据,运维中心可以创建与实体风机完全同步的虚拟模型。某风电场经理告诉我,他们通过模拟不同风速条件下的载荷分布,将风机寿命延长了三年。这种预测性维护比定期检修更精准高效。

大数据分析优化发电策略。收集十年的风速、温度、功率数据后,算法能找出最优的偏航与变桨策略。新疆某风电场通过智能控制系统,在同等风资源条件下提升了5%的发电量。这个改进看似不大,但乘以数十年的运营周期就是可观的收益。

2.3 储能技术与风电消纳解决方案

风电与储能结合日益紧密。锂离子电池成本下降让配套储能变得经济可行。内蒙古某个示范项目将多余风电转化为氢气储存,需要时再通过燃料电池发电。这种方案解决了偏远地区风电外送难题。

混合能源系统提升消纳能力。在智利阿塔卡马沙漠,风电与光伏互补发电平滑了出力曲线。当地工程师设计了一套智能调度系统,根据天气预报动态调整运行策略。这种多能互补模式特别适合风光资源都丰富的地区。

电网灵活性成为关键要素。从传统“源随荷动”转向“源荷互动”,需求侧响应与虚拟电厂技术正在重塑电力系统。丹麦通过跨国互联电网,将多余风电输送到挪威水电厂抽水蓄能。这种区域协同或许能给我们更多启发。

技术创新从来不是孤立事件。当叶片材料突破与智能算法进步相遇,当漂浮式基础与氢能储存结合,风电产业正在经历一场静默的革命。这种变革不只在实验室发生,它正通过每一台新安装的风机,悄然改变我们的能源未来。

站在伦敦金融城的会议室里,看着屏幕上跳动的投资数据,我突然想起北欧某风电场开发商说过的话:“五年前我们还在为单个项目融资发愁,现在资本正在主动寻找风电标的。”这种转变不仅体现在数字上,更深刻地改变了整个产业的资金流向与发展节奏。

3.1 全球风电投资趋势分析

可再生能源投资正加速流向风电领域。去年全球风电领域投资总额突破1500亿美元,同比增长近20%。这个数字背后是机构投资者对风电资产偏好的明显转变。记得某养老基金负责人透露,他们已将风电项目纳入核心资产配置——这种长期稳定的收益特性在低利率环境下显得尤为珍贵。

项目融资模式日趋多元化。除了传统的项目贷款和股权融资,绿色债券、基础设施REITs等创新工具正在兴起。去年参与的一个澳大利亚海上风电项目,就通过发行可持续发展挂钩债券成功募资。这种将融资成本与环保绩效挂钩的机制,既降低了资金成本又激励了项目绿色发展。

并购市场活跃度持续提升。行业整合加速推动资产交易频率,特别是运营中的风电场成为抢手标的。德国某能源集团近期收购了葡萄牙的多个陆上风电场,这些已稳定运行数年的项目立即贡献了现金流。成熟资产的证券化产品也为原始投资者提供了退出通道。

3.2 新兴市场发展机遇

东南亚风电市场开始释放潜力。越南通过上网电价补贴政策,去年新增装机突破1吉瓦。当地丰富的沿海风资源与制造业基础形成独特优势。某中国整机商在越南设立的叶片工厂,不仅满足本地需求还辐射整个东盟市场——这种本地化生产策略显著降低了物流与关税成本。

拉丁美洲成为下一个增长极。巴西风电招标价格已降至每兆瓦时20美元以下,竞争力不逊于传统能源。在巴伊亚州广袤的平原上,连绵的风机与当地社区形成了共生关系。项目开发商通过提供就业与基础设施,获得了社区长期支持。这种社会许可对项目可持续运营至关重要。

非洲风电开发迎来突破。埃及、摩洛哥等北非国家凭借优越风资源与稳定的政策环境,吸引了大量国际投资。撒哈拉沙漠边缘的某个风电项目,创新性地将部分收益用于当地饮用水设施建设。这种超越单纯发电项目的综合价值创造,或许代表了未来新兴市场开发的正确方向。

3.3 产业链协同与商业模式创新

全生命周期服务模式兴起。从项目开发、设备供应到后期运维,一体化解决方案正在成为竞争焦点。某整机制造商推出的“发电量保证”服务,将设备销售与性能承诺绑定。这种风险共担的商业模式,实际上重构了制造商与开发商的合作关系。

跨界融合创造新价值。风电与农业、渔业的结合催生了全新业态。苏格兰某海上风电场与当地养殖场合作,在风机基础周围开展贝类养殖。这种“蓝色经济”模式既提高了海域利用效率,又为当地渔民创造了额外收入。类似的“风电+”模式正在全球各地开花结果。

电力市场化改革带来新机遇。随着现货市场与辅助服务市场完善,风电参与电力交易的方式更加灵活。美国德克萨斯州某个风电场通过预测性报价,在电价高峰时段获得了超额收益。这种主动参与市场而非被动接受电价的方式,正在改变风电项目的盈利模式。

资本总是流向确定性更高的地方。当政策框架逐步清晰、技术风险持续降低、商业模式不断创新,风电产业的投资逻辑正在从“冒险家的游戏”转变为“稳健投资者的选择”。这种转变不是终点,而是新一轮增长周期的起点——一个更成熟、更多元、更可持续的风电投资时代正在到来。