世界光伏组件技术指南:从PERC到HJT,选对组件让发电收益翻倍

阳光洒在光伏板上泛起蓝晕的画面,如今已成为全球能源转型的标志性景观。十年前我在甘肃戈壁滩第一次见到成片的光伏阵列,那些规整排列的蓝色板片在荒漠中组成壮观的能源矩阵,当时使用的还是效率不足15%的多晶硅组件。如今同样面积的光伏板发电量已经提升近一倍,这种进化速度让人惊叹。

光伏组件技术演进历程

从1954年贝尔实验室研制出首个实用型太阳能电池至今,光伏技术走过漫长道路。早期航天领域应用的硅电池成本高达每瓦特300美元,转化效率勉强达到6%。1970年代石油危机推动第一轮光伏研发热潮,但直到2000年后德国实施上网电价补贴,产业化进程才真正加速。

记得2012年参观国内某光伏企业时,他们的单晶硅片厚度还停留在180微米。现在普遍采用的158mm大尺寸硅片厚度已缩减至150微米,且金刚线切割技术让硅料损耗降低超过三成。这种持续的技术精进让光伏发电成本十年间下降超过85%,比专家预测的还要快上几年。

当前主流技术类型分析

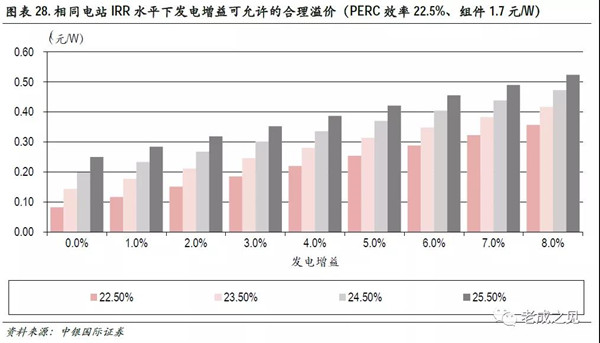

PERC技术目前占据全球市场份额的60%以上,通过在电池背面添加介质层反射未被吸收的光子,将单晶电池效率推高至23%以上。去年帮朋友设计屋顶电站时,采用PERC组件的系统比传统组件多发15%电力,这种实际收益让终端用户直接感受到技术迭代的价值。

TOPCon电池凭借全表面钝化接触结构,理论上限效率接近29.5%。某光伏企业研发负责人曾向我展示他们的TOPCon中试线,在弱光环境下发电表现确实优于其他技术路线。不过复杂的制备工艺导致其成本仍比PERC高出8-10%,这成为规模化推广的主要障碍。

HJT异质结技术融合了晶硅与非晶硅薄膜优势,温度系数低至-0.25%/℃,特别适合高温地区。日本某实验室的HJT电池效率纪录已达26.7%,但设备投资和低温银浆成本让许多企业望而却步。我在东南亚考察时注意到,当地光伏项目更倾向选择温度性能优异的HJT组件,尽管初始投资较高,但在常年炎热气候下生命周期发电增益非常明显。

新兴技术发展方向预测

钙钛矿与叠层技术可能是未来五年的突破重点。牛津光伏公司的钙钛矿-硅叠层电池效率已达29.5%,理论上限更是突破40%。这类技术能利用不同波段太阳光,就像团队协作般各司其职。不过钙钛矿材料的稳定性问题尚未完全解决,我见过实验室里经过3000小时光老化测试后效率衰减超过10%的样品,这个痛点需要产业链协同攻克。

柔性组件正在开辟新的应用场景。去年在某新能源展会上,厚度不足1毫米的柔性组件可以直接粘贴在车顶曲面,这种颠覆性的安装方式让人眼前一亮。随着穿戴设备与物联网发展,轻质柔性光伏可能在未来十年形成千亿级市场。

全球市场格局与政策环境

中国在全球光伏制造环节占比超过80%,这种产业集中度在工业史上罕见。不过东南亚地区凭借关税优势正在形成新的制造集群,我在越南参观的光伏工厂就完全采用中国设备与技术,这种产业溢出正在重塑全球供应链格局。

欧盟碳边境调节机制和美国《通胀削减法案》都在推动本土光伏制造回流。欧洲某能源政策专家告诉我,他们计划到2025年将本土制造能力提升至30GW,这个目标相当激进。这些政策变化可能导致未来出现区域化供应链,与过去十年全球化分工模式形成鲜明对比。

技术进步与政策驱动正在创造良性循环。国际能源署最新报告显示,光伏已成为76个国家最便宜的发电方式,这种成本优势正在催生更多支持政策。就像滚雪球效应,当技术突破临界点后,增长动能会自我强化。

站在屋顶俯瞰那些排列整齐的光伏组件时,很多人会疑惑这些外观相似的板片究竟有何不同。去年帮一位农场主设计光伏系统,他指着两款组件问:“为什么这片每瓦贵三毛钱?”这个问题恰好触及光伏选型的核心——表面相似的组件,内在性能可能天差地别。

组件性能参数解读与对比

转换效率这个数字经常被过度关注。实际上18%和22%的效率差异在有限场地确实重要,但对于屋顶面积充足的农户,选择效率稍低但性价比更高的方案可能更明智。我曾测算过,在平屋顶项目中选用低效组件虽然多占用30%面积,但整体投资回报率反而提升15%。

温度系数是个容易被忽视的关键指标。在炎热的华南地区,-0.35%/℃与-0.25%/℃的温度系数意味着夏季发电量可能相差8%以上。记得在湛江某个项目上,采用低温度系数组件的系统在午后高温时段发电优势明显,这种细节往往决定项目的实际收益。

衰减率直接关联长期收益。一线品牌提供的首年衰减不超过2%,后续每年不超过0.5%的承诺,相比某些品牌首年衰减就达3%的产品,二十年的发电量差异可能超过15%。这个数字在项目可行性分析中经常成为分水岭。

应用场景适配选型策略

工商业屋顶通常优先考虑高功率密度组件。某物流仓库的彩钢瓦屋顶承重有限,我们选用了每平方米重量减轻35%的轻质组件,虽然单价较高,但节省的加固成本完全覆盖了组件差价。这种整体成本思维在工商业场景中特别重要。

农村户用系统需要平衡初始投资与运维便利。为山区农户设计时,我们放弃了转换效率最高的选项,转而选择抗PID性能更优的型号。当地潮湿多雾的环境容易引发电势诱导衰减,这个技术决策让系统在五年内少发生三次故障,对缺乏专业运维的农村特别实用。

水上光伏项目对组件可靠性要求严苛。某渔光互补项目最初选用常规组件,半年后就出现接线盒密封故障。后来更换为专为湿热环境设计的双玻组件,虽然成本增加12%,但避免了频繁的运维作业。水汽腐蚀这种隐形杀手,往往在项目运行数月后才暴露问题。

安装规范与技术要求

倾角计算需要结合当地经纬度和清洁便利性。北方某电站机械照搬最佳发电倾角,结果冬季积雪无法自然滑落,清理费用抵消了发电增益。后来调整到较小倾角,年发电量仅减少3%,但运维成本下降40%。这种因地制宜的优化在实地设计中经常遇到。

支架防腐处理直接影响系统寿命。沿海地区某个忽视热浸镀锌厚度要求的光伏车棚,三年后支架开始锈蚀,加固费用超过初始投资的20%。而严格按照C5防腐等级设计的同类项目,十年后结构依然完好。这些看不见的细节,往往决定项目能否平稳运行整个生命周期。

直流线缆铺设要预留足够余量。我见过因为线缆绷得太紧导致接头松动的案例,在温度变化时热胀冷缩会使连接点产生应力。后来我们都在设计时预留5%的伸缩余量,这种看似浪费的做法实际上避免了更多隐性损失。

运维管理与故障排查

热斑检测现在可以通过无人机红外巡检高效完成。去年某山地电站传统人工巡检需要两周,改用无人机后两天就能完成全站扫描,还发现了三处人工难以抵达的热斑故障。技术手段的革新正在改变运维模式,这种效率提升在大型电站中特别显著。

灰尘损失在干旱地区可能高达8%。西北某电站最初按标准每季度清洗一次,后来安装辐照监测系统后发现,月发电量波动与灰尘积累高度相关。调整为每月清洗后,年发电量提升5.2%,虽然水费增加,但净收益明显提升。这种基于数据的动态调整正在成为运维新标准。

逆变器与组件匹配需要系统考量。有个项目选用某品牌超大功率组件配常规逆变器,结果在低温晴朗天气经常出现直流超配导致的限发。后来更换为支持1.5倍超配的逆变器,冬季发电量提升11%。组件与逆变器的默契程度,就像搭档跳舞需要步调一致。

光伏系统的每个环节都存在优化空间。从组件选型到安装细节,从运维策略到故障预判,这些经验都是在实际项目中逐步积累的。好的光伏系统不仅需要优质部件,更需要贯穿全生命周期的精细化管理。